Le sommeil cryogénique de James Bedford : une attente immortelle pour une seconde vie

La frontière entre la mort et un profond sommeil s'estompe avec l'histoire fascinante de James Bedford. Ce pionnier de la cryogénie repose depuis 1967 dans l'attente que les avancées médicales futures lui offrent une renaissance. Son parcours unique interroge notre conception même de l'existence et des limites de la science.

Comment cette incroyable aventure a-t-elle vu le jour ? Quel cheminement a suivi cet homme qui a décidé de mettre sa vie en suspens ? Et pourquoi son récit fascine-t-il encore les esprits près de soixante ans plus tard ?

Décrypter la cryogénisation humaine

La cryogénisation humaine, souvent nommée cryonie, consiste à préserver un corps après le décès à des températures ultra-basses, autour de -196 degrés Celsius. L’objectif derrière cette démarche ? Attendre que les avancées médicales permettent de traiter la maladie ayant entraîné la mort… et peut-être un jour, retrouver la vie.

Captivant ? Sans aucun doute. Réalisable ? Pas pour le moment. Actuellement, la cryogénie repose sur une hypothèse scientifique plutôt que sur des résultats avérés. Cela n’a pas freiné plus de cinq cents personnes à sauter le pas, tandis que des milliers d’autres envisagent sérieusement cette possibilité.

James Bedford, un parcours hors norme

Né en 1893 aux États-Unis, James Bedford était un esprit éveillé, poussé par une curiosité insatiable et l’attrait de l’aventure. Enseignant, écrivain et grand voyageur, il menait une existence pleine et épanouie. Mais à soixante-dix ans, l’annonce d’un cancer est venue bouleverser son existence.

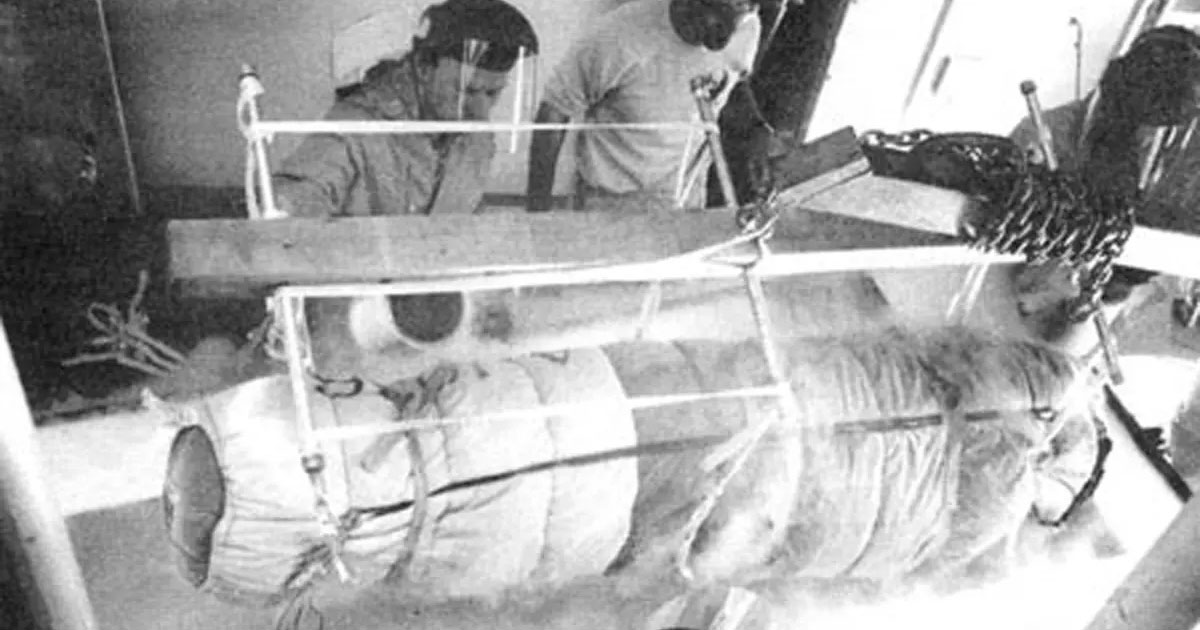

Plutôt que de subir son destin, Bedford s’est passionné pour une idée perçue comme révolutionnaire à l’époque : la cryogénie. Inspiré par un ouvrage visionnaire intitulé La Perspective de l’immortalité, il a pris contact avec des précurseurs du domaine et a opté pour cette expérience inédite. Le 12 janvier 1967, juste après sa mort clinique, son corps a été préparé méticuleusement pour être placé en état de cryoconservation.

Une attente suspendue dans le temps

Depuis cette date mémorable, James Bedford « repose » dans une capsule cryogénique. Il n’est plus soumis aux effets du vieillissement, ne se décompose pas… mais ne vit pas non plus. Son corps est maintenu dans un état d’attente, avec l’espoir qu’un jour, la médecine pourra réparer les dommages causés par le cancer. C’est le pari fondamental de la cryogénie : miser sur les progrès médicaux futurs pour soigner ce qui semble aujourd’hui incurable.

Le sujet passionne, mais suscite de nombreuses questions. Aucune assurance n’existe actuellement quant à la faisabilité d’une telle résurrection. Entre les lésions cellulaires induites par la congélation et la complexité de la restauration cérébrale, les défis sont immenses. Pourtant, l’histoire de James Bedford continue d’alimenter les débats, les aspirations et même certaines vocations scientifiques.

Réalité scientifique ou quête d’immortalité ?

La cryogénie soulève une question fondamentale : et si nous pouvions repousser les limites de l’existence ? Certains y voient une utopie technologique pleine de promesses. D’autres, une vaine tentative d’échapper à l’inévitable. Quoi qu’il en soit, cette pratique interroge notre rapport à la mortalité, au temps qui s’écoule, et aux sacrifices que nous serions prêts à faire pour prolonger l’expérience humaine.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Le corps de James Bedford est toujours préservé dans un institut spécialisé aux États-Unis. Protégé dans son conteneur métallique, il n’a pas bougé depuis 1967. À ce jour, aucun individu cryogénisé n’a connu de « retour à la vie », mais diverses recherches se poursuivent, de manière discrète et continue.

Arrêter le temps, croire au progrès scientifique, espérer en l’avenir : l’aventure de James Bedford incarne peut-être une vision audacieuse de l’humanité… ou les prémices d’une nouvelle ère scientifique.