La cryogénie humaine : quand la science défie les frontières de la mort

Et si congeler son corps permettait de tromper le destin ? Cette pratique controversée, adoptée par des centaines de pionniers, ouvre des perspectives vertigineuses sur l'avenir de la médecine. Entre espoir fou et défi technologique, plongée dans un univers où la vie se joue des limites.

La cryogénisation : cette science qui rêve de vaincre la mort

Et si la mort n’était qu’une pause temporaire ? C’est l’incroyable promesse de la cryogénisation, cette pratique médicale avant-gardiste qui consiste à congeler un corps à -196°C juste après le décès. Le but ? Maintenir l’organisme intact en attendant que la science trouve les moyens de soigner la maladie fatale… et de réveiller le patient. Une idée qui relève presque de la science-fiction, et pourtant, des équipes de chercheurs y travaillent activement depuis les années 1960.

Des origines françaises méconnues

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, cette folle aventure scientifique a commencé en France. Dès les années 1940, le biologiste Jean Rostand étudiait déjà les effets du froid extrême sur les tissus vivants. Mais c’est à l’Américain Robert Ettinger que revient le mérite d’avoir popularisé le concept avec son livre révolutionnaire « La Perspective de l’immortalité » publié en 1962. Son postulat ? Les technologies futures pourraient réparer ce que la médecine actuelle ne sait pas guérir, à condition que le corps soit préservé de toute dégradation.

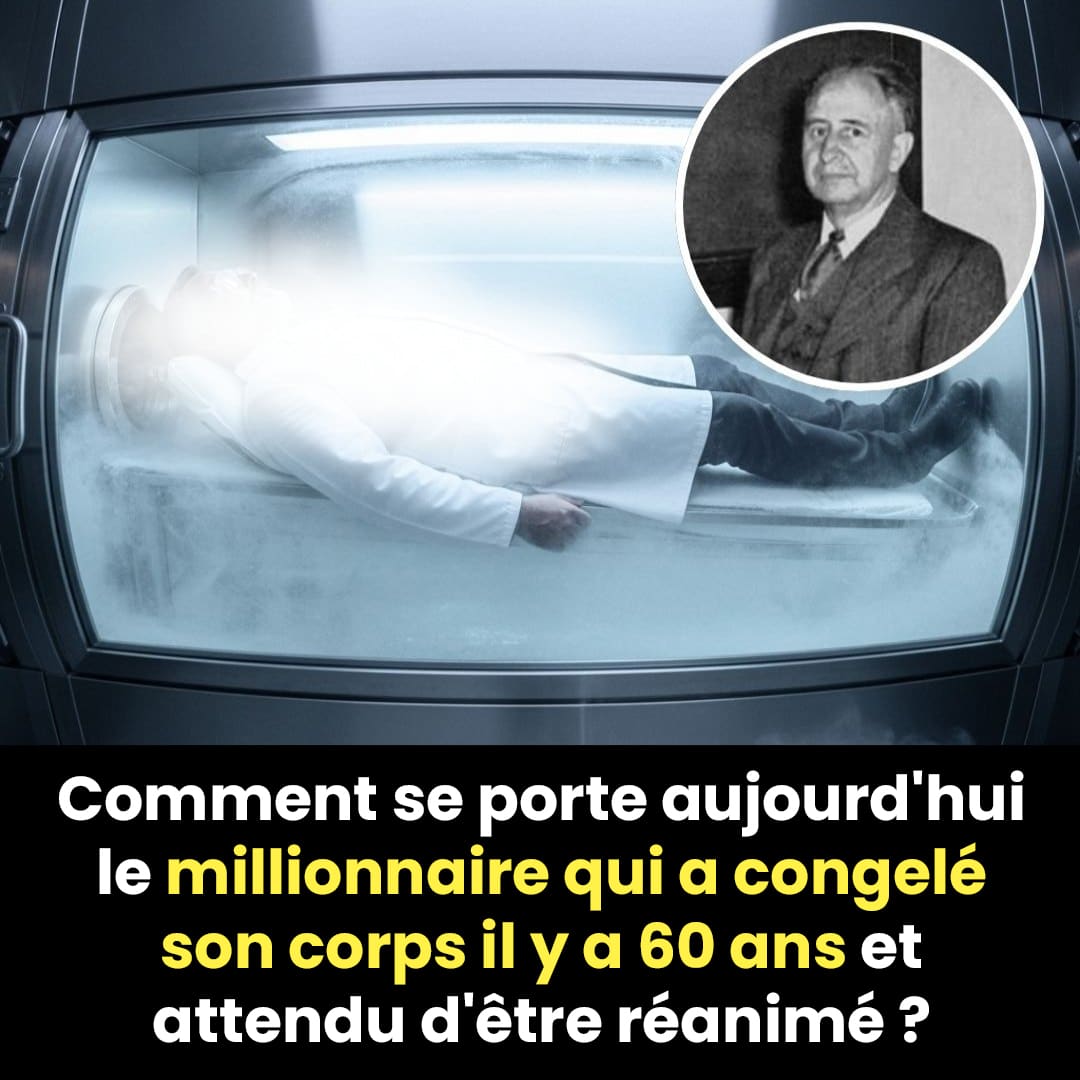

James Bedford, l’éternel dormeur

Janvier 1967 marque un tournant historique avec James Bedford. Atteint d’un cancer incurable, ce professeur américain devient le premier être humain à être cryogénisé. Une équipe médicale intervient dans les minutes qui suivent son dernier souffle pour lancer le processus de conservation. Plus de 50 ans plus tard, son corps repose toujours dans un centre spécialisé en Arizona, devenu un lieu symbolique pour les passionnés de cette technologie hors du commun.

L’histoire de Bedford dépasse le simple fait scientifique : elle incarne l’audacieux espoir d’une mort réversible. Un récit qui continue de captiver et de soulever des questions fondamentales.

Entre promesse médicale et fantasme d’immortalité

La cryogénisation séduit par son pari audacieux : offrir une deuxième chance quand la médecine traditionnelle a échoué. On estime aujourd’hui à environ 500 le nombre de personnes conservées dans le monde, tandis que des milliers d’autres ont souscrit des contrats pour rejoindre ces « dormeurs du futur ».

Mais les interrogations demeurent nombreuses : comment garantir la préservation de la mémoire et de la personnalité ? Les coûts prohibitifs (pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros) ne réservent-ils pas cette technologie à une élite fortunée ? Malgré ces incertitudes, l’intérêt pour cette pratique ne cesse de croître.

Une controverse scientifique glacante

La communauté scientifique reste profondément divisée sur le sujet. Les détracteurs pointent du doigt les obstacles éthiques et techniques insurmontables, tandis que les partisans rappellent que toutes les grandes avancées médicales semblaient impossibles avant d’être réalisées.

Qu’on y croie ou non, la cryogénisation représente sans aucun doute l’une des frontières les plus fascinantes de la recherche contemporaine. Une étrange zone grise où la réalité scientifique rejoint les rêves les plus fous de l’humanité.