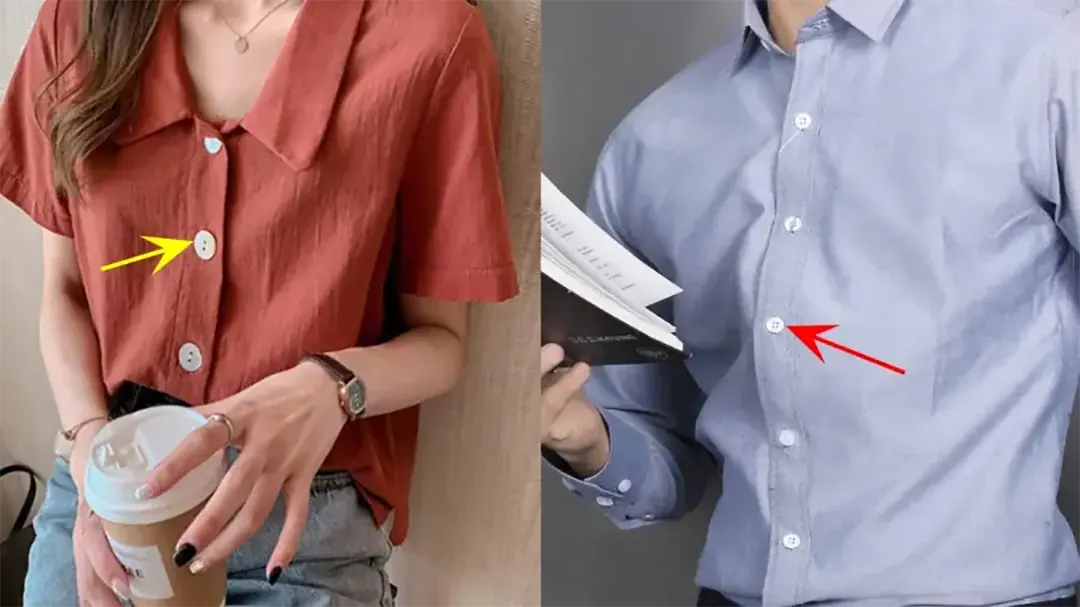

Le mystère des boutonnières inversées : une divergence genrée ancrée dans l’histoire

Cette particularité vestimentaire quotidienne cache un héritage historique captivant. L'orientation contraire des boutons selon le genre n'est pas fortuite, mais puise ses racines dans d'anciennes conventions sociales. Plongez dans l'étonnante persistance de traditions séculaires qui façonnent encore notre garde-robe contemporaine.

Des racines aristocratiques et une aide précieuse

Pour comprendre cette curiosité vestimentaire, remontons le temps jusqu’au Moyen Âge. C’est au XIIIe siècle que les boutons font leur apparition dans la mode européenne, mais ils sont alors réservés aux plus fortunés. Fabriqués dans des matériaux luxueux comme l’ivoire ou la nacre, parfois ornés de pierres semi-précieuses, ils agrémentent surtout les tenues des nobles. À cette époque, s’habiller était un rituel… qui exigeait souvent l’intervention d’une tierce personne.

Les femmes de l’aristocratie ne s’habillaient pas seules. Elles étaient assistées par des servantes, en grande majorité droitières. Pour faciliter la tâche de ces dernières, les boutonnières étaient placées sur le côté gauche, offrant une meilleure prise lorsque l’on se tient face à la personne que l’on aide à vêtir.

Résultat : cette disposition gauche des boutons s’est peu à peu imposée comme un signe d’élégance sociale, une marque de raffinement… qui subsiste encore aujourd’hui.

La raison masculine : pragmatisme guerrier et aisance

Du côté des hommes, l’explication prend une tout autre tournure. Leurs vêtements, en particulier ceux des soldats et des nobles, étaient conçus pour l’efficacité sur le champ de bataille. Un détail capital entre en ligne de compte : comme la vaste majorité des hommes sont droitiers, il fallait permettre un dégainage rapide de l’épée ou de toute autre arme.

Placer les boutons à droite évitait toute gêne lors de ce geste crucial. Même pour les habits du quotidien, cette configuration s’est maintenue. C’était une manière subtile de proclamer : « Je suis prêt à agir ». Un héritage direct des uniformes militaires, des tournois et de la chasse, en somme, de l’univers viril et actif de l’époque.

Une tradition séculaire qui habille toujours notre quotidien

Ce détail en apparence insignifiant, d’abord utilitaire, est devenu une norme esthétique. Aujourd’hui, rien ne nous empêcherait techniquement d’uniformiser ou de centrer les boutonnières. Pourtant, la coutume persiste. Cette différence permet aussi de distinguer instantanément les sections hommes et femmes dans les magasins.

Même si certains créateurs contemporains s’amusent à bousculer ces conventions pour proposer des collections unisexes, dans la grande majorité des cas, la règle reste inchangée : boutons à gauche pour les femmes, à droite pour les hommes.

Cette différence a-t-elle encore un sens de nos jours ?

D’un point de vue purement pratique… sans doute pas. La plupart d’entre nous, quel que soit notre genre, arrivons à nous habiller sans aide. Mais symboliquement, cette particularité nous rappelle quelque chose d’essentiel : la mode va au-delà de l’apparence. Elle reflète aussi les usages, les rôles sociaux et le poids de l’histoire.

En conservant ces distinctions, l’industrie textile perpétue discrètement le récit de traditions ancestrales, d’évolutions culturelles et de gestes devenus instinctifs.

Preuve que le plus petit détail vestimentaire peut cacher un héritage culturel insoupçonné.